Von Virginia Woolf bis Edith Wharton: Isa Tschierschke erkundet, wie Schriftstellerinnen nach Räumen zum Schreiben suchen und warum Wohneigentum für kreative Frauen so viel mehr bedeutet als vier Wände und ein Dach. Eine literarische Reise durch Häuser, Gärten und die Frage, ob uns Räume befreien oder gefangen halten.

Bücher über Orte zum Wohnen und Arbeiten

Von Virginia Woolfs »A Room of One’s Own« und Deborah Levys »Real Estate« bis Georgia O’Keefes Ghost Ranch in New Mexico oder Tania Blixens »Ich hatte eine Farm in Afrika«. Kreative Frauen gehören an speziell für sie gemachte Orte. Sie suchen, manchmal ihr ganzes Leben lang, nach ihnen und beobachten andere Künstlerinnen dabei, wie es ihnen gelingt, den Ort zu finden, den sie brauchen.

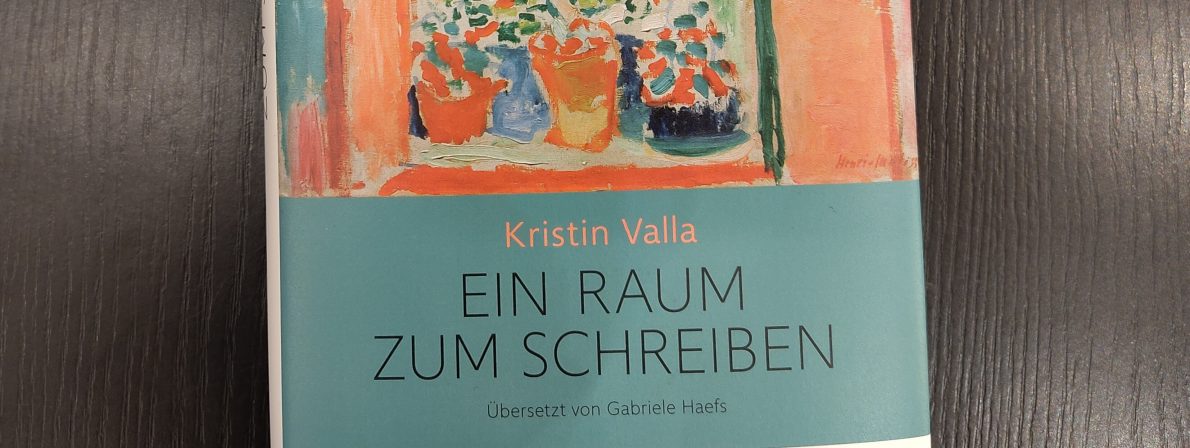

Kristin Valla, hierzulande bekannt geworden mit »Das Haus über dem Fjord« (Mare, 2022), hat solche Suchen zusammengetragen. In »Ein Raum zum Schreiben« spielt sich vor dem historischen Panorama illustrer Wohnender ihr eigenes Drama um einen Hauskauf in Südfrankreich ab.

Und drinnen sitzt die Seele und wartet

Mit Begeisterung stelle ich fest, dass Valla die US-amerikanische Schriftstellerin Edith Wharton (1862–1937) mit heranzieht. Die Autorin zelebrierte nicht nur Räume als Metaphern in ihren Romanen (z. B. »Zeit der Unschuld«), sie schrieb auch ein Standardwerk zur Innenarchitektur (»The Decoration of Houses«) und war stolze Eigentümerin dreier Wohnsitze: dem prunkvollen »Mount« in Lenox, Massachusetts, einem Apartment in der Rue de Varenne 53 in Paris (in direkter Nachbarschaft zum heutigen Rodin-Museum) und einem kuscheligen Palais in Versailles, wo sie auch begraben liegt.

Valla zitiert Whartons Kurzgeschichte »The Fulness of Life«, in der sie die Persönlichkeit einer Frau als Haus mit vielen Räumen beschreibt. »Da gibt es die Diele, die alle passieren, wenn sie eintreten, den Salon, wo Besuch empfangen wird, das Wohnzimmer, wo die Familienmitglieder nach Belieben kommen und gehen, aber dahinter, weit dahinter, gibt es andere Räume, mit Türgriffen, die vielleicht noch nie umgedreht worden sind. Niemand kennt den Weg dorthin. Niemand weiß, wohin er führt. Und im hintersten Zimmer, dem Allerheiligsten, sitzt die Seele allein und wartet auf Schritte, die niemals kommen.« Bei Wharton bedeutet Wohnen Lebensgestaltung im Spannungsverhältnis von Intimität und Repräsentation, von Individualität und In-Verbindung-Gehen mit anderen.

»Der äußere Raum, der den inneren möglich macht«

Zu Anfang der Odyssee der Ich-Erzählerin in »Ein Raum zum Schreiben« steht die vage Rastlosigkeit nach einer längeren Familienphase, in der sie das Schreiben vernachlässigt hat. Ein eigenes Haus fern der norwegischen Heimat erscheint ihr »wie eine Möglichkeit und ein Recht […]. Das Gefühl, die Tür abzuschließen und zu wissen, dass niemand diesen Ort ohne meine Erlaubnis betreten kann, dass es doch Grenzen gibt.«

Wie die »grenzenlose Hausfrau« funktioniert, schildert Doris Dörrie in »Wohnen«. Auch in ihrer Familie hatte die Mutter kein eigenes Zimmer, war aber überall präsent und – räumte auf. Das Spielen mit dem Puppenhaus wurde der kleinen Doris »schnell langweilig, deshalb setzte ich manchmal die Mutter auf die Couch, legte den Vater ins Stockbett, stellte die Kinder an den Herd, aber dann wollte das ganze Haus nicht mehr recht funktionieren. Es schien zu streiken und nur darauf zu warten, dass die vorgesehene Ordnung wiederhergestellt wurde und alle an ihrem Platz waren.«

In einem sehr unterhaltsamen Interview im Schweizer Fernsehen erklärt Dörrie: »Das Patriarchat hat sich diese Räume für uns ausgedacht und das ganz klar nach Nützlichkeit.« Aber in dem Moment, in dem eine Frau sich zum Denken und Schreiben zurückziehe, sei sie nicht mehr nützlich. An der Stelle kämen dann die fünfhundert Pfund ins Spiel, von denen Virginia Woolf in »A Room of One’s Own« meint, dass eine Schriftstellerin sie jährlich mindestens brauche, um wirtschaftlich unabhängig zu sein. Männliche Schriftsteller, selbst die ohne regelmäßiges Einkommen, würden ihren Raum innerhalb der Familie viel selbstbewusster einfordern, beobachtet Dörrie. Und versorgt würden sie dann wiederum von Frauen – das habe man während Corona gut beobachten können.

Wohnst du noch oder schreibst du schon?

Warum ist Wohnen so wichtig? Dörrie antwortet, dass die eigene Wohnung als Schutzraum dient und »wir stellen uns vor, dass innerhalb dieser vier Wände das Glück stattfindet.« Durch das Internet zögen wir uns immer mehr zurück, müssten noch nicht einmal mehr zum Arbeiten vor die Tür und gäben gleichzeitig immer mehr von uns preis. Ein Paradox. Ein Smart Home sei ja gerade dadurch, dass es unsere Daten sammle, eben kein sicherer Ort mehr. Ganz zu schweigen vom Terror des Internets, wenn es darum geht, wie wir unseren Haushalt zu organisieren haben. »Eine Extremistin der Ordnung« nennt Dörrie die Influencerin Marie Kondo, die einst mit rigorosem Aufräumen berühmt wurde und mittlerweile – nach dem dritten Kind – dann doch etwas zurückrudern musste. Trotzdem sind Haus und Wohnung immer auch Ausdruck des Gestaltungswillens einer Frau – und ihrer Durchsetzungskraft. »Das werde ich jetzt tun, und ich brauche das Haus, um es zu tun«, sagt die Ich-Erzählerin bei Kristin Valla und kauft eine ziemliche Bruchbude irgendwo in der südfranzösischen Provinz.

Das Leben vor dem Haus und nach dem Haus

Für sie ist es »ein Wendepunkt, oder ein Nullpunkt, wenn man so will. Solche Nullpunkte werden im Leben von Frauen oft unterschätzt. Unsere Geschichten werden in der Regel mit dem Ausgangspunkt in unseren Beziehungen zu anderen erzählt, mit Kindern und Ehe als großes Vorher und Nachher des Lebens; auch diejenigen, die dies nicht erleben oder sich dagegen entscheiden, müssen sich dazu verhalten. Mit meinem Haus hatte ich eine neue Möglichkeit gefunden, das Leben aufzuteilen. Eine neue Form von Zeitrechnung, mit einem Jahr null in der Mitte, einem Punkt, der etwas anderes repräsentierte. Vor und nach dem Haus.«

Doch zunächst sieht sie sich mit dem Problem konfrontiert, dass das Haus all ihre finanziellen Ressourcen fordert und sie sich entscheiden muss, ob sie noch ein Buch schreiben oder das Dach reparieren lassen will. »Das Haus hatte mir geholfen, wieder zur Schriftstellerin zu werden, auf eine Weise, die ich noch nicht richtig verstanden hatte; nun schien es eine Gegenleistung zu verlangen. Eine Art Rückzahlung für die Auswirkung, die es auf mein Leben und mein Schreiben gehabt hatte. Ich dachte daran, wie Generationen von Schriftstellerinnen mit ihren Häusern gekämpft hatten, Häusern, die ihre Arbeit schützen und ihren Alltag leichter machen sollten, die in vielen Fällen jedoch so teuer im Betrieb waren, dass ihre Bewohnerinnen es ohne sie besser gehabt hätten. War es wirklich so, dass diese Häuser ihnen beim Schreiben halfen? Oder schrieben sie, um die Häuser zu erhalten?« Sie denkt dabei an Tania Blixen, die gegen Ende ihres Lebens jemanden gebraucht hätte, der sie von ihrem Haus befreit.

Das Haus lebt

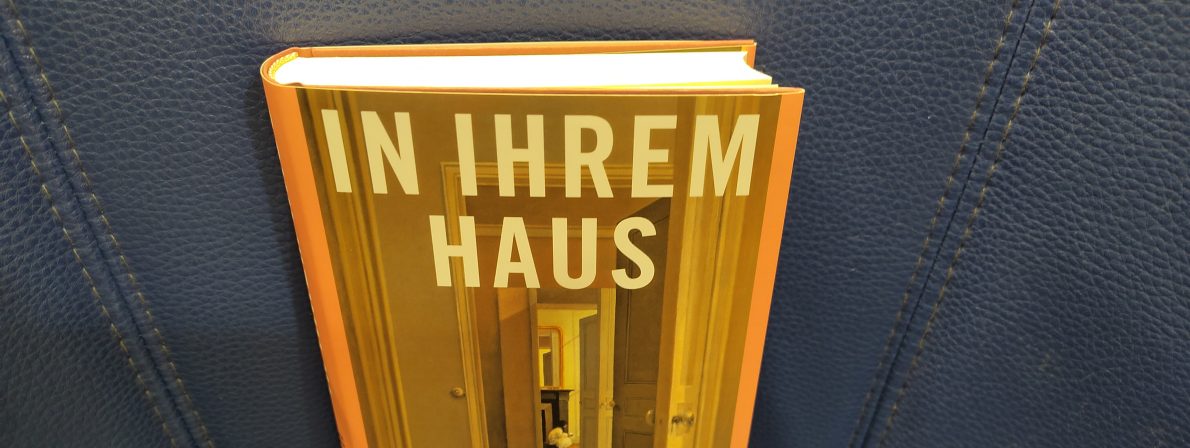

Wie belastend sowohl der Besitz als auch der Nicht-Besitz eines Hauses sein kann, ist Thema in Yael van der Woudens »In ihrem Haus«. Tausende von Erbengemeinschaften können ein Lied davon singen, wie Häuser die Menschen zu Feinden machen können. »Soll er doch versuchen, mich hier rauszuholen. Sie sah es vor sich, wie sie sich an den Wänden verankerte, Wurzeln schlug.« »In ihrem Haus« ist eine Unrechtsgeschichte in den Niederlanden mit Wurzeln im Zweiten Weltkrieg, die sich erst langsam aufdröselt und eine geradezu hypnotische Kraft entwickelt. Isabel hat sich in ihrem Elternhaus eingerichtet, als ihr Bruder seine Geliebte bei ihr einquartiert. Man ahnt als Lesende, weiß aber nie ganz genau, wie die Protagonistinnen sich in Abneigungen, Leidenschaften und dem Schweigen der Generation zuvor verstricken. »Eva war raumgreifend auf eine laute, rastlose Art, wie eine eingesperrte Biene. Sie fasste Dinge an, redete über die Dinge, die sie anfasste, und stellte andauernd Fragen.« Isabel fühlt, dass das Haus sie »ablehnt«, lange bevor sie begreift, warum. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Garten und was er versteckt bzw. beim Umgraben preisgibt.

»Sich selbst zum Blühen bringen«: der Garten

»Sich selbst zum Blühen bringen« und andere. Das sei unsere Lebensaufgabe, meint Doris Dörrie, und unser großes Glück läge in der Gelegenheit, dieses tatsächlich tun zu können. Die Möglichkeit, unbehelligt von finanziellen Sorgen schreiben zu können, sei eine ständige Quelle der Dankbarkeit für sie. Generationen von Autorinnen sehnten und sehnen sich immer noch danach und müssen doch oft lange Durststrecken überbrücken. Wie Yael van der Wouden in den Danksagungen am Ende von »In ihrem Haus« formuliert: »Danke, lieber Vermieter, dass du die Heizung so lange nicht repariert hast, dass auf der Fensterbank ein Pilz gewachsen ist – äußerst inspirierend.«

Bin ich Keller?

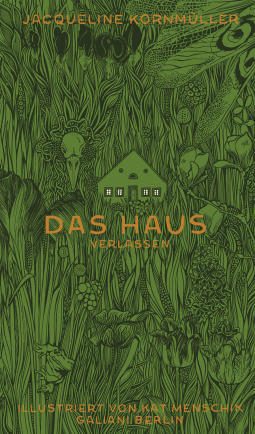

»Das Haus verlassen« von Jacqueline Kornmüller mit Illustrationen von Kat Menschik ist die umgekehrte Wohneigentumsreise ins Loslassen des einmal Erarbeiteten, Besessenen, Bewohnten. Und die ist gar nicht so einfach. Nicht nur, weil es für Menschen immer schwierig ist, Besitz loszulassen, zumal im letzten Lebensabschnitt. In »Das Haus verlassen« ist es die Wohneinheit, die ihre Besitzerin nicht ziehen lassen kann. Eine witzige Idee. Hier klammern sich die Dinge mal an den Menschen anstatt andersherum. Dementsprechend schwierig gestalten sich die Besichtigungstermine. So schaut sich ein Kaufinteressent, »ein Beamter aus dem Innenministerium, das Bad an und das Bad sah den Mann an, und beide waren schockiert voneinander.« Meistens sind es die männlichen Begleiter, die versuchen, einer Frau das romantische Steinhäuschen mit großem Garten auszureden. »Der Realo war der Verhinderer, der zwischen ihr und dem Haus stand.«

Die Dramatik und Brutalität eines Hausverkaufs aus der Sicht des Objekts zu schildern, ist eine geniale Methode, um zu zeigen, welche starken Gefühle sich – zumal in Deutschland – ums Heim und Wohneigentum ranken. »Das Haus jaulte auf. Es mochte die Suchende, doch der Frager ging ihm echt auf die Nerven. Und er wollte und wollte nicht gehen, er fragte sich immer tiefer hinein ins Haus, und das tat weh.« Auch die Noch-Besitzerin leidet unter der ungewohnten Begutachtung: »Sie sahen mich an wie ich vor zehn Jahren den Keller. Als würde ich aus einer Höhle ans Licht treten, so fühlte ich mich unter der Betrachtung der neuen Besitzer. Bin ich jetzt selbst zum Keller geworden? Bin ich Keller?« Ein Haus zu verkaufen, zumal eines mit liebevoll gepflegtem Garten, fühlt sich so an, als ob die eigene Blütezeit damit beendet wird. »Es war ein Wahnsinn, das Haus zu verlassen, wenn ich nur an die Tausenden von Schneeglöckchen denke, die ich im frühen Winter in die untere Wiese eingesetzt hatte, wurde mir übel.«

Kristin Valla drückt den emotionalen Gehalt von Immobilienbesitz in »Ein Raum zum Schreiben« so aus: »Da steht es mit geschlossenen Fensterläden, als ob es etwas ungeheuer Wichtiges und zugleich ungeheuer Verletzliches festhalten müsste, und ich frage mich, ob andere das sehen können, wenn sie vorübergehen.« Was andere in dem Haus sehen, ist jedoch zweitrangig. Der Ich-Erzählerin reicht es zu wissen: »Eine schreibende Frau wohnt in diesem Haus. Es gibt sie.«

Die besprochenen Bücher

- Kristin Valla; Gabriele Haefs (Übersetzung): Ein Raum zum Schreiben. Gebundene Ausgabe. 2025. mareverlag. ISBN/EAN: 9783866487376. 25,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

- Yael van der Wouden; Stefanie Ochel (Übersetzung): In ihrem Haus. Gebundene Ausgabe. 2025. Gutkind Verlag. ISBN/EAN: 9783989410541. 24,00 €

- Jacqueline Kornmüller; Kat Menschik (Illustration): Das Haus verlassen. Gebundene Ausgabe. 2024. Galiani Berlin. ISBN/EAN: 9783869712864. 22,00 €

- Doris Dörrie: Wohnen. Gebundene Ausgabe. 2025. Hanser Berlin. ISBN/EAN: 9783446279636. 20,00 €

Link ins Web: